La enseñanza de la historia de España tiene cuatro horas semanales en 2ª de Bachillerato. El temario de 4ª de la ESO permite dedicarle algunas horas, no muchas. Y si se tiene en cuenta que el repaso es cronológico, desde la prehistoria hacia adelante, llegar a los acontecimientos de España en el último siglo, es un ejercicio de velocidad e interés por parte del profesorado. Por eso, la Guerra Civil y la dictadura franquista es un periodo esquivo para un curso corto y apremiante, como es 2ª de Bachillerato, con la prueba de acceso a la universidad. Ángela Montes y Juan José Casado, profesores del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada), han decidido dedicarle su tiempo, darle la importancia que tiene e involucrar a las familias. Memoria Viva 5.0 es el nombre del proyecto que Montes puso en marcha en un centro anterior y que este año celebra su segunda edición en Santa Fe. En el núcleo de la iniciativa está que los estudiantes conozcan lo qué ocurrió en la guerra y cómo fue el franquismo a partir de las vivencias de sus familiares, sin intermediarios. Para ello, chicos y chicas enfrentan dos actividades básicas. Por un lado, entrevistar a sus abuelos sobre su vida entonces y, por otro, localizar objetos que tengan por casa de esas épocas para catalogarlos y datarlos y, en su caso, conocer las historias familiares relacionadas con ellos. A veces a Ángela Montes le preguntan por qué se para en este proyecto teniendo la prueba de acceso a la universidad por delante: “Me paro, nos paramos, porque hay que pararse. Es que estos jóvenes tienen que pensar, conocer y vivir esto de cerca. Además de la historia de España, es la historia de sus abuelos, de sus padres, de su familia”, explica. “Es una manera de reflexionar, de pensar, y de cambiar el pensamiento que tienen los jóvenes de que antes se vivía peor, no sabe muy bien por qué”, añade. A la pregunta de cuál es el interés de estos proyectos, con la que está cayendo en estos años sobre ese periodo y que hace tan difícil un acercamiento sosegado, el profesor Juan José Casado es tajante: “Precisamente por la que está cayendo. Porque es fundamental que el alumnado, a través del estudio de la historia, se capacite para contrastar la información que nos llega”. Casado alude al uso de familiares como fuentes primarias, propio de la historiografía, que vivieron lo que cuentan y utilizaron esos objetos en un momento concreto de su vida. Con este proyecto, los jóvenes verifican y contextualizan información de primera mano, con fuentes conocidas, para formarse una información contrastada y crear su propia visión de la realidad. El profesor insiste en que, aunque parezca un asunto lejano, la Guerra Civil y la posguerra aún están presentes en mucha gente y en la historia de muchas familias. Memoria Viva 5.0 es, además, un proyecto multimedia y que involucra en algún momento a todo el centro. Las entrevistas se han grabado en vídeo y subtitulado, de modo que permanecen para siempre, y con los objetos se ha realizado una exposición que se puede ver en el instituto esta semana. “Y que todas las clases del centro visitan”, dice Montes. El impacto en los estudiantes no es pequeño, recuerdan los profesores. “Si no llego a hacer este proyecto, no conozco la historia de mi abuela”, o “si no llego a hacer esto, no sé qué pasó en mi familia”, son algunas de las frases que escuchan Montes y Casado cuando revisan con sus estudiantes lo realizado. Sus abuelos les hablan de las cartillas de racionamiento, de que no pudieron estudiar ―“casi ningún familiar pudo estudiar más allá de los 14 años”, recuerda la profesora―. El profesor expone que este viaje conjunto entre la teoría que explican ellos en las aulas con los libros y lo que los jóvenes escuchan de sus familiares da credibilidad a la información del aula porque la cotejan y comprueban que fue así con lo que vivieron en sus familias. Un caso es el papel de la mujer en la sociedad. “En clase leemos documentos que explican que la mujer tenía que estar en casa y cuidar de la familia”, narra el profesor, algo que puede sonarles a algo teórico que, “adquiere todo el sentido y toda la verdad cuando lo escuchan de sus propias abuelas”.La mayoría de familiares recuerdan de primera mano solo el franquismo. La guerra, en cambio, les cogió como mucho siendo niños y niñas y recuerdan más las historias que les contaban sus padres. Cristina Casares, una de las estudiantes que ha participado en el proyecto, recuerda que ella ya había hablado con su abuela, nacida en 1946, sobre sus años de infancia. Y aun así, ha aprendido cosas que no sabía: “Ellos eran de Huelva y no sabía que su padre, mi bisabuelo, tuvo que ir a la guerra y lo destinaron a Granada, donde años después se vino la familia para trabajar”. Casares ignoraba que alguien de la familia había venido antes. Otro de los estudiantes, Carlos Valenzuela, reconoce después de haber charlado con sus familiares, en los que hay diversidad de criterios, que existe mucho desconocimiento sobre lo que ocurrió en España el siglo pasado. “En mi caso, mis nacieron hacia 1950, y no vivieron la guerra, pero me contaron el caso de mi bisabuelo, que comenzó la guerra en el bando republicano y acabó cambiándose al nacional, según me han dicho, porque no tenía nada que comer y le habían hablado de que en el otro lado tenían bastante comida y muchos recursos. No lo sabía y me pareció bastante curioso que alguien pudiese abandonar sus ideales, o a lo mejor ni siquiera los tendría, para poder comer y tener mejores condiciones”, explica. Ángela Montes concluye recordando que el proyecto no está orientado a ninguna ideología porque “los estudiantes traen lo que sus familiares conserven, sin más, y escuchan las historias que les cuentan, sean las que sean”. A Juan José Casado, por otro lado, le parece que una cosa es el uso intencionado y revisionista de la historia, algo negativo, y otra “que exista diversidad de interpretaciones de esa historia, siempre que se haga desde un punto de vista científico, sin ideas preconcebidas”. De todas maneras, concluye, “que la Guerra Civil y el franquismo sean polémicos para una parte de la sociedad no tiene nada que ver con que, para los historiadores, las conclusiones estén claras, porque las fuentes están ahí”. Seguir leyendo

La enseñanza de la historia de España tiene cuatro horas semanales en 2ª de Bachillerato. El temario de 4ª de la ESO permite dedicarle algunas horas, no muchas. Y si se tiene en cuenta que el repaso es cronológico, desde la prehistoria hacia adelante, llegar a los acontecimientos de España en el último siglo, es un ejercicio de velocidad e interés por parte del profesorado. Por eso, la Guerra Civil y la dictadura franquista es un periodo esquivo para un curso corto y apremiante, como es 2ª de Bachillerato, con la prueba de acceso a la universidad. Ángela Montes y Juan José Casado, profesores del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada), han decidido dedicarle su tiempo, darle la importancia que tiene e involucrar a las familias.

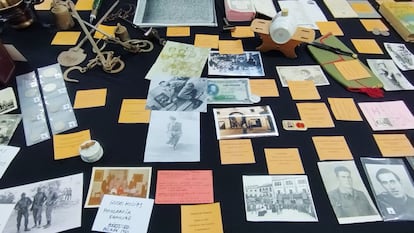

Memoria Viva 5.0 es el nombre del proyecto que Montes puso en marcha en un centro anterior y que este año celebra su segunda edición en Santa Fe. En el núcleo de la iniciativa está que los estudiantes conozcan lo qué ocurrió en la guerra y cómo fue el franquismo a partir de las vivencias de sus familiares, sin intermediarios. Para ello, chicos y chicas enfrentan dos actividades básicas. Por un lado, entrevistar a sus abuelos sobre su vida entonces y, por otro, localizar objetos que tengan por casa de esas épocas para catalogarlos y datarlos y, en su caso, conocer las historias familiares relacionadas con ellos. A veces a Ángela Montes le preguntan por qué se para en este proyecto teniendo la prueba de acceso a la universidad por delante: “Me paro, nos paramos, porque hay que pararse. Es que estos jóvenes tienen que pensar, conocer y vivir esto de cerca. Además de la historia de España, es la historia de sus abuelos, de sus padres, de su familia”, explica. “Es una manera de reflexionar, de pensar, y de cambiar el pensamiento que tienen los jóvenes de que antes se vivía peor, no sabe muy bien por qué”, añade.

A la pregunta de cuál es el interés de estos proyectos, con la que está cayendo en estos años sobre ese periodo y que hace tan difícil un acercamiento sosegado, el profesor Juan José Casado es tajante: “Precisamente por la que está cayendo. Porque es fundamental que el alumnado, a través del estudio de la historia, se capacite para contrastar la información que nos llega”. Casado alude al uso de familiares como fuentes primarias, propio de la historiografía, que vivieron lo que cuentan y utilizaron esos objetos en un momento concreto de su vida. Con este proyecto, los jóvenes verifican y contextualizan información de primera mano, con fuentes conocidas, para formarse una información contrastada y crear su propia visión de la realidad. El profesor insiste en que, aunque parezca un asunto lejano, la Guerra Civil y la posguerra aún están presentes en mucha gente y en la historia de muchas familias.

Memoria Viva 5.0 es, además, un proyecto multimedia y que involucra en algún momento a todo el centro. Las entrevistas se han grabado en vídeo y subtitulado, de modo que permanecen para siempre, y con los objetos se ha realizado una exposición que se puede ver en el instituto esta semana. “Y que todas las clases del centro visitan”, dice Montes.

El impacto en los estudiantes no es pequeño, recuerdan los profesores. “Si no llego a hacer este proyecto, no conozco la historia de mi abuela”, o “si no llego a hacer esto, no sé qué pasó en mi familia”, son algunas de las frases que escuchan Montes y Casado cuando revisan con sus estudiantes lo realizado. Sus abuelos les hablan de las cartillas de racionamiento, de que no pudieron estudiar ―“casi ningún familiar pudo estudiar más allá de los 14 años”, recuerda la profesora―. El profesor expone que este viaje conjunto entre la teoría que explican ellos en las aulas con los libros y lo que los jóvenes escuchan de sus familiares da credibilidad a la información del aula porque la cotejan y comprueban que fue así con lo que vivieron en sus familias. Un caso es el papel de la mujer en la sociedad. “En clase leemos documentos que explican que la mujer tenía que estar en casa y cuidar de la familia”, narra el profesor, algo que puede sonarles a algo teórico que, “adquiere todo el sentido y toda la verdad cuando lo escuchan de sus propias abuelas”.

La mayoría de familiares recuerdan de primera mano solo el franquismo. La guerra, en cambio, les cogió como mucho siendo niños y niñas y recuerdan más las historias que les contaban sus padres. Cristina Casares, una de las estudiantes que ha participado en el proyecto, recuerda que ella ya había hablado con su abuela, nacida en 1946, sobre sus años de infancia. Y aun así, ha aprendido cosas que no sabía: “Ellos eran de Huelva y no sabía que su padre, mi bisabuelo, tuvo que ir a la guerra y lo destinaron a Granada, donde años después se vino la familia para trabajar”. Casares ignoraba que alguien de la familia había venido antes.

Otro de los estudiantes, Carlos Valenzuela, reconoce después de haber charlado con sus familiares, en los que hay diversidad de criterios, que existe mucho desconocimiento sobre lo que ocurrió en España el siglo pasado. “En mi caso, mis nacieron hacia 1950, y no vivieron la guerra, pero me contaron el caso de mi bisabuelo, que comenzó la guerra en el bando republicano y acabó cambiándose al nacional, según me han dicho, porque no tenía nada que comer y le habían hablado de que en el otro lado tenían bastante comida y muchos recursos. No lo sabía y me pareció bastante curioso que alguien pudiese abandonar sus ideales, o a lo mejor ni siquiera los tendría, para poder comer y tener mejores condiciones”, explica.

Ángela Montes concluye recordando que el proyecto no está orientado a ninguna ideología porque “los estudiantes traen lo que sus familiares conserven, sin más, y escuchan las historias que les cuentan, sean las que sean”. A Juan José Casado, por otro lado, le parece que una cosa es el uso intencionado y revisionista de la historia, algo negativo, y otra “que exista diversidad de interpretaciones de esa historia, siempre que se haga desde un punto de vista científico, sin ideas preconcebidas”. De todas maneras, concluye, “que la Guerra Civil y el franquismo sean polémicos para una parte de la sociedad no tiene nada que ver con que, para los historiadores, las conclusiones estén claras, porque las fuentes están ahí”.

EL PAÍS

La enseñanza de la historia de España tiene cuatro horas semanales en 2ª de Bachillerato. El temario de 4ª de la ESO permite dedicarle algunas horas, no muchas. Y si se tiene en cuenta que el repaso es cronológico, desde la prehistoria hacia adelante, llegar a los acontecimientos de España en el último siglo, es un ejercicio de velocidad e interés por parte del profesorado. Por eso, la Guerra Civil y la dictadura franquista es un periodo esquivo para un curso corto y apremiante, como es 2ª de Bachillerato, con la prueba de acceso a la universidad. Ángela Montes y Juan José Casado, profesores del IES Jiménez de Quesada de Santa Fe (Granada), han decidido dedicarle su tiempo, darle la importancia que tiene e involucrar a las familias.. Memoria Viva 5.0 es el nombre del proyecto que Montes puso en marcha en un centro anterior y que este año celebra su segunda edición en Santa Fe. En el núcleo de la iniciativa está que los estudiantes conozcan lo qué ocurrió en la guerra y cómo fue el franquismo a partir de las vivencias de sus familiares, sin intermediarios. Para ello, chicos y chicas enfrentan dos actividades básicas. Por un lado, entrevistar a sus abuelos sobre su vida entonces y, por otro, localizar objetos que tengan por casa de esas épocas para catalogarlos y datarlos y, en su caso, conocer las historias familiares relacionadas con ellos. A veces a Ángela Montes le preguntan por qué se para en este proyecto teniendo la prueba de acceso a la universidad por delante: “Me paro, nos paramos, porque hay que pararse. Es que estos jóvenes tienen que pensar, conocer y vivir esto de cerca. Además de la historia de España, es la historia de sus abuelos, de sus padres, de su familia”, explica. “Es una manera de reflexionar, de pensar, y de cambiar el pensamiento que tienen los jóvenes de que antes se vivía peor, no sabe muy bien por qué”, añade.. A la pregunta de cuál es el interés de estos proyectos, con la que está cayendo en estos años sobre ese periodo y que hace tan difícil un acercamiento sosegado, el profesor Juan José Casado es tajante: “Precisamente por la que está cayendo. Porque es fundamental que el alumnado, a través del estudio de la historia, se capacite para contrastar la información que nos llega”. Casado alude al uso de familiares como fuentes primarias, propio de la historiografía, que vivieron lo que cuentan y utilizaron esos objetos en un momento concreto de su vida. Con este proyecto, los jóvenes verifican y contextualizan información de primera mano, con fuentes conocidas, para formarse una información contrastada y crear su propia visión de la realidad. El profesor insiste en que, aunque parezca un asunto lejano, la Guerra Civil y la posguerra aún están presentes en mucha gente y en la historia de muchas familias.. Memoria Viva 5.0 es, además, un proyecto multimedia y que involucra en algún momento a todo el centro. Las entrevistas se han grabado en vídeo y subtitulado, de modo que permanecen para siempre, y con los objetos se ha realizado una exposición que se puede ver en el instituto esta semana. “Y que todas las clases del centro visitan”, dice Montes.. El impacto en los estudiantes no es pequeño, recuerdan los profesores. “Si no llego a hacer este proyecto, no conozco la historia de mi abuela”, o “si no llego a hacer esto, no sé qué pasó en mi familia”, son algunas de las frases que escuchan Montes y Casado cuando revisan con sus estudiantes lo realizado. Sus abuelos les hablan de las cartillas de racionamiento, de que no pudieron estudiar ―“casi ningún familiar pudo estudiar más allá de los 14 años”, recuerda la profesora―. El profesor expone que este viaje conjunto entre la teoría que explican ellos en las aulas con los libros y lo que los jóvenes escuchan de sus familiares da credibilidad a la información del aula porque la cotejan y comprueban que fue así con lo que vivieron en sus familias. Un caso es el papel de la mujer en la sociedad. “En clase leemos documentos que explican que la mujer tenía que estar en casa y cuidar de la familia”, narra el profesor, algo que puede sonarles a algo teórico que, “adquiere todo el sentido y toda la verdad cuando lo escuchan de sus propias abuelas”.. La mayoría de familiares recuerdan de primera mano solo el franquismo. La guerra, en cambio, les cogió como mucho siendo niños y niñas y recuerdan más las historias que les contaban sus padres. Cristina Casares, una de las estudiantes que ha participado en el proyecto, recuerda que ella ya había hablado con su abuela, nacida en 1946, sobre sus años de infancia. Y aun así, ha aprendido cosas que no sabía: “Ellos eran de Huelva y no sabía que su padre, mi bisabuelo, tuvo que ir a la guerra y lo destinaron a Granada, donde años después se vino la familia para trabajar”. Casares ignoraba que alguien de la familia había venido antes.. Otro de los estudiantes, Carlos Valenzuela, reconoce después de haber charlado con sus familiares, en los que hay diversidad de criterios, que existe mucho desconocimiento sobre lo que ocurrió en España el siglo pasado. “En mi caso, mis nacieron hacia 1950, y no vivieron la guerra, pero me contaron el caso de mi bisabuelo, que comenzó la guerra en el bando republicano y acabó cambiándose al nacional, según me han dicho, porque no tenía nada que comer y le habían hablado de que en el otro lado tenían bastante comida y muchos recursos. No lo sabía y me pareció bastante curioso que alguien pudiese abandonar sus ideales, o a lo mejor ni siquiera los tendría, para poder comer y tener mejores condiciones”, explica.. Ángela Montes concluye recordando que el proyecto no está orientado a ninguna ideología porque “los estudiantes traen lo que sus familiares conserven, sin más, y escuchan las historias que les cuentan, sean las que sean”. A Juan José Casado, por otro lado, le parece que una cosa es el uso intencionado y revisionista de la historia, algo negativo, y otra “que exista diversidad de interpretaciones de esa historia, siempre que se haga desde un punto de vista científico, sin ideas preconcebidas”. De todas maneras, concluye, “que la Guerra Civil y el franquismo sean polémicos para una parte de la sociedad no tiene nada que ver con que, para los historiadores, las conclusiones estén claras, porque las fuentes están ahí”.. Seguir leyendo